Domingo. Ocho de la mañana. La parroquia San Esteban recibe a todos los fieles porque la segunda misa del día está a punto de iniciarse.

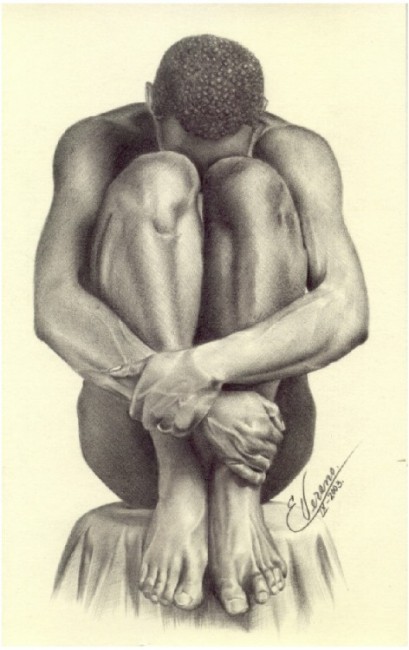

Ocho con doce minutos. Salgo a la calle y me dirijo a la panadería, me compro una empanada que la como con unas gotitas de limón y su infaltable coca cola. Mientras amo el momento, con mi empanada por la mitad, veo la gente pasar casi corriendo, todos, sin excepción, vuelan como si hubiesen visto un mostro o algo peor. Agarro bien mi empanada por si algún chistoso hambriento y osado me la desea quitar y camino a sentido contrario de las personas que sin voltear corren y corren. Volteo la esquina y distingo a un señor alto, negro, feo y con manos gigantes que viene caminando despacio sin interesarle que las demás gentes pasen por su izquierda y derecha y por arriba y debajo de él. Me pregunté qué carajos pasa, no entendía nada. Quise preguntarle qué ocurría a aquel señor de aspecto descuidado, bohemio; pero no pude, me dio miedo. Empecé a pensar que de repente esas personas se corrían de él, que era un animal o un loco que se había escapado del manicomio o un secuestrador o un sicario –parecía un combinado de todo-, por eso no tuve el valor de decirle algo, sólo lo miraba de reojo pero igual me daba mucho miedo y asco, ¿mi empanada? No la pude terminar, pasó un perrito y se la di, pero justo cuando se iba y pasó por la acera por donde caminaba el raro individuo vomitó la empanada y empezó a llorar como si un auto le hubiese pasado por encima y dejado una pata rota. Me impresioné mucho al ver esa escena. No sabía qué hacer, estaba parado como un poste junto a un árbol viendo a ese raro hombre como venía hacia mí caminando lento mientras miles de personas corrían como alejándose de él, miedosas, gritando no sé qué mierda pero que me daba mucho miedo, él y las personas desesperadas.

Después de unos minutos de loquerío, un señor viejo, canoso y ayudándose de un bastón está a mi lado. Yo me pegué un susto tremendo cuando volteé y lo vi ahí, paradote, mirándome con sus lentes negros, maravillosos. No sabía de dónde había venido, de dónde había salido, tampoco nunca se lo pregunté, el susto no me dejaba hablar bien.

Ahora éramos dos las personas que contemplaban a aquel hombre tan raro y misterioso que venía hacia nosotros, arrastrando los pies, muy despacio.

Volteé hacia la derecha, las personas que corrían como locas ya no estaban y la parroquia estaba repleta. El anciano me coge de la mano y yo quedo frío, helado, y muy despacio, susurrando, empieza a rezar el padrenuestro y cuando volteo para mirarlo, él me dice: “ya están en la oración, ya va a terminar la misa y nunca llegamos”. Cuando me dijo eso me calme un poco, ya no sentía el miedo inicial y comencé a hacerle preguntas, aquellas que quería hacérselas al hombre pobre, sordo y mudo y con una enfermedad a las piernas por consecuencia de un accidente automovilístico.

Nueve y quince. Los tres estamos ahí, en la esquina, frente a la panadería y a unos cuantos metros de la parroquia. Decidí comprar tres empanadas y tres coca cola para saber un poco más de esos señores. Vuelve el loquerío de hace una hora pero ya no están los miedos, las dudas, los temores. Juan de Dios –el alto, humilde-, José Zaramillo –el veterano profesor de teología de la San Marcos- y yo, estamos comiendo empanaditas con gaseosa viendo a las gentes que raudas tratan de llegar a la misa de las diez. Los tres tratamos de ver la vida un poco más tranquila. Los tres tratamos de vivir, sí, vivir, o ellos podrían decir: sobrevivir. Sí, los tres.